三次加冠弁的意义

周族的男子在成年时要加冠,是和他们成年“结发”的习俗有关的。当时男孩的头发,或者两边分梳,长齐眉毛,叫做“两髦”(《鄘风·柏舟》);或者把“两髦”总束起来,状如两角,叫做“总角”。到成年时,才把头发盘结到头顶上,安上笄,戴上冠,《齐风·甫田》所谓“婉兮娈兮,总角丱兮,未几见兮,突而弁兮”(郑笺:“突而加冠为成人也。”)周族人有露发的习惯,所戴的冠并没有把头发全部套住,只起着套住发髻的作用,并带有发饰的性质,所以《说文》说:“冠,絭也,所以絭发。”但是,“冠礼”的加冠,不仅在于套住发髻,是有其更重大的意义的。

根据《士冠礼》,要先后三次加冠弁服:

(一)初次加缁(黑色)布冠,身穿玄(黑色)端、缁带、爵(赤黑色)韠。

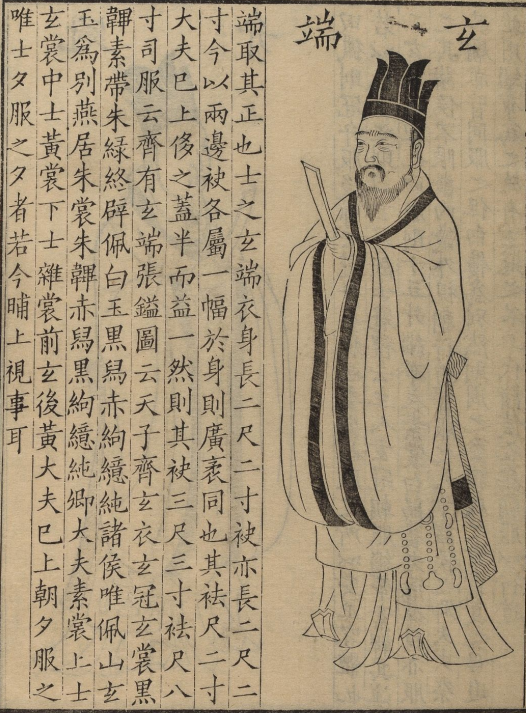

(二)再次加皮弁,身穿素(白色)积、缁带、素韠。

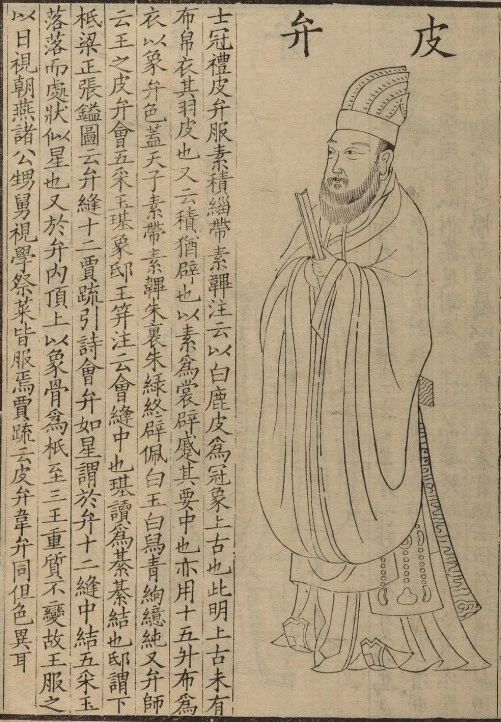

(三)三次加爵(赤黑色)弁,身穿红(浅绛色)裳、纯(读为“黗”,黑色)衣、缁带、靺(赤黄色)鞈。

杨宽:《古史新探》,上海人民出版社,2016年。

后来,往见亲戚和国君、卿大夫时,又要废弃缁布冠,改戴玄冠。上述三种服装的主要区别,就是冠弁形式和服色的不同。这些服装,都是由很原始的服饰逐渐转变来的,例如其中的韠,也叫韨(一作“市”)或鞈,是一幅腰围,在西周时,是贵族服饰中很重要的部分,盖在裳的前面的,周天子常把它连同车马服饰赏赐给大臣,而它的起源,仅是野蛮时代围住下身的一块皮。《易纬乾凿度》郑玄注说:“古者田渔而食,因衣其皮,先知蔽前,后知蔽后,后王易之以布帛,而独存其蔽前者,重古道而不忘本也”(《左传·桓公二年》正义》引)。

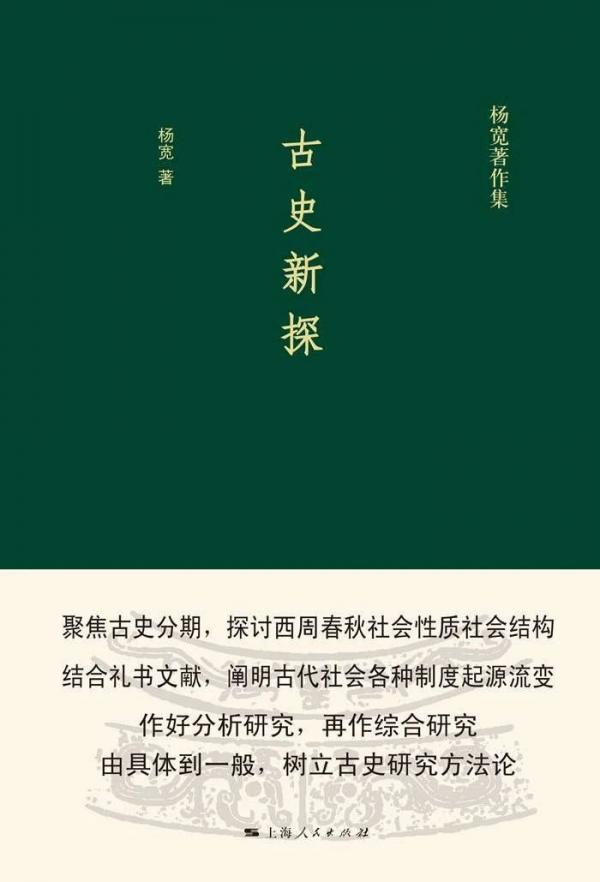

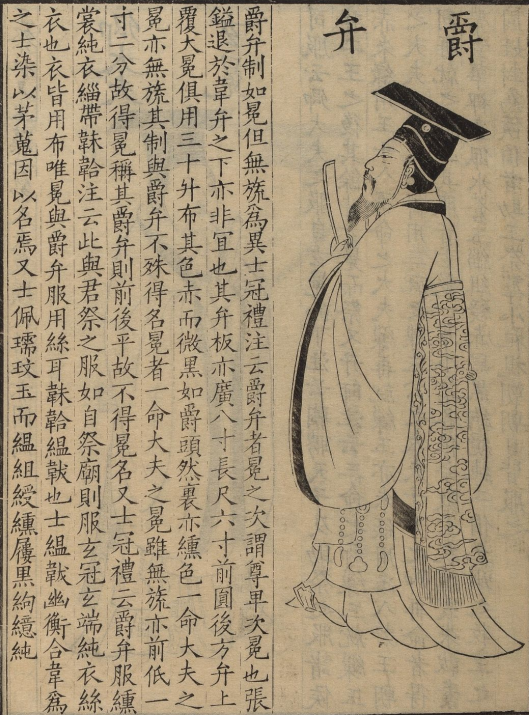

各种冠弁的起源也很古老。行“冠礼”时初次戴上的缁布冠,原是周族人太古时戴的一种帽子。太古时丝帛还没有,只有麻布,一般都用白麻布制成冠,只有斋戒时才戴黑麻布制的冠,叫做缁布冠。这时为了保存古礼,初次加的冠就是缁布冠,而且从诸侯到士一律如此。《礼记·玉藻》说:“始冠缁布冠,自诸侯下达。”《士冠礼》说:“太古冠布,齐(斋)则缁之。”因为这仅是保存古礼,所以缁布冠只在仪式上应用一下,用过后就废弃,所谓“冠而敝之可也”。到实际应用时,就改戴玄冠。玄冠就是由缁布冠发展而来,它只是改用黑帛制成,结构略有改变而已(关于这方面清代学者已有详细考证)。

缁布冠 选自聂崇义《三礼图》

玄冠是当时贵族通常应用的礼帽,又叫委貌、章甫、毋追。《士冠礼》说:“委貌,周道也;章甫,殷道也;毋追,夏后之道也。”委貌该是周族传统的称呼,据郑玄注,“委犹安也,言所以安正容貌”。委貌也或简称委,它常和玄端(通常礼服)连称为“端委”或“委端”。章甫,据郑玄注,“章,明也”,“言以表明丈夫也,甫或作父”。前面谈到,行“冠礼”时,男子取“字”的方式是“伯某父”或“仲某父”等,用来表示其具有男性成员的权利,加冠后,其所戴玄冠又称为“章甫(父)”,很明显,同样是用来表示其具有男性成员的权利的。《士冠礼》说:“章甫,殷道也”,是否章甫之名起于殷代,“冠礼”在殷代已有呢?清代学者多数不信章甫出于殷道之说,如江永《乡党图考》说:

公西华言端章甫(按见《论语·先进》),犹云端委,未必有取于殷冠。孔子言:少居鲁,衣逢掖之衣,长居宋,冠章甫之冠(按见《礼记·儒行》),似章甫与委貌亦有微异。鲁人歌,衮衣章甫,爱得我所,又似当时章甫与委貌亦通行,可通称,未必夫子以殷人常服章甫也。

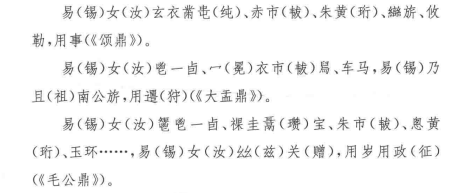

冠弁 选自聂崇义《三礼图》

我们前面谈到,西周以后许多宋的贵族已服从周礼,改用周族“伯某父”的取“字”方式,其所冠“章甫(父)”,为了表明为“父”,也该是服从周礼的。孔子少居鲁,还未成年,因穿逢掖之衣,长居宋,已过成年,因戴章甫之冠。后来儒家讲治周礼,沿用古服,章甫又成为儒服。《墨子·公孟》载:“公孟子戴章甫,搢笏,儒服”,公孟子说:“君子必古言服而后仁”,墨子反驳说:“子法周而未法夏也,子之古非古也。”可知章甫还是“法周”的“古服”。但是也可能,西周、春秋时宋人所戴礼帽,通用章甫的名称,其式样也还保存着殷人的遗风。

委貌和玄端合称“端委”或“委端”,到春秋时贵族还经常用作礼服,用来参加各种政治活动。如晋文公接受周襄王的册命,曾“端委以入”(《国语·周语上》);“阳谷之会,桓公委端、搢笏而朝诸侯”(《榖梁传》僖公三年);刘定公对赵文子说:“吾与子弁冕端委以治民,临诸侯”(《左传·昭公十年》),董安于说:“及臣之长也,端委韠带,以随宰人,民无二心”(《国语·晋语九》);子贡说:“太伯端委以治周礼”(《左传·哀公七年》)。由此可见,“冠礼”的所以加冠,无非表示授予贵族“治人”的特权,表示从此可“以治民”和“以治周礼”了。所以《冠义》说:“冠者礼之始也。”

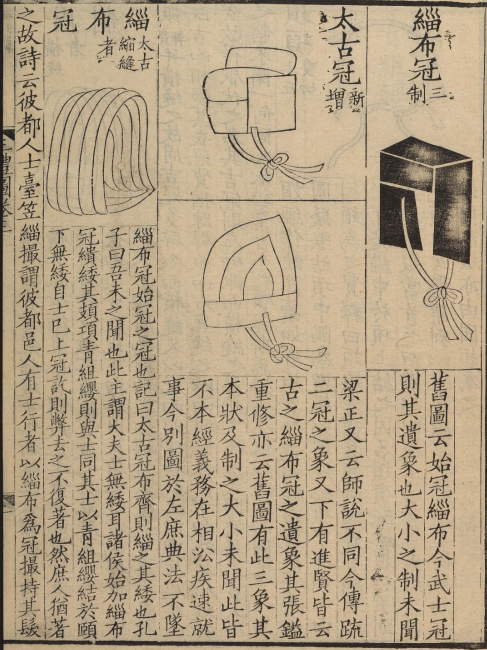

玄端 选自聂崇义《三礼图》

行“冠礼”时再次戴上的皮弁,也是周族人上古时的一种帽子。《士冠礼》:“皮弁服,素积缁带,素韠。”郑玄注说:“皮弁者,以白鹿皮为冠,象上古也。”孔颖达正义说:“上古也者,谓三皇时,冒覆头,句(钩)颔绕项。”《白虎通·绋冕》篇又说:“皮弁者,······上古之时质,先加服皮,以鹿皮者,取其文章也。······积素以为裳也,言腰中辟(襞)积,至质不易之服,反古不忘本也。”这种服装,主要有两部分:皮弁用白鹿皮制成,取其有花纹,其形式“冒覆头,钩颔绕项”,很明显,是上古野蛮时代的一种皮帽,所谓“古之王者有务(鍪)而拘领者矣”;素积是素色的布积叠制成的裳,腰部依靠用折叠的襞积构成,也是上古一种原始的服装。

皮弁 选自聂崇义《三礼图》

选自李薇主编:《中国传统服饰图鉴》,东方出版社,2010年,第5页。

看来,周族在氏族制末期,就是穿着这种服装从事打猎和战斗的。《白虎通·绋冕》篇又说:皮弁素积“征伐田猎,此皆服之”。《公羊传》休注也认为“皮弁,武弁”(宣公元年);“礼,皮弁以征不义,取禽兽行射”(昭公二十五年),徐彦疏又说:“韩诗传亦有此文。”(成公二年)在比较原始的部落中,战斗和狩猎确是用着相同的服装的。到西周建立国家以后,礼节上所用的服装,还多保存着旧有的形式。但逐渐有些变化和分化,后来这种皮帽就分化成了韦弁、皮弁、冠弁等三种。《周礼·司服》说:“凡兵事,韦弁服;胝朝,则皮弁服;凡甸,冠弁服。”他们把“韦弁”用于有关军事的仪式,“皮弁”则已用到朝廷上去,只有“冠弁”仍然用于田猎上。孙诒让《周礼正义》认为田猎用的“冠弁”,就是“玄冠而加弁”,这种皮弁即所谓皮冠,该是正确的。春秋时各国贵族田猎时所戴皮冠,也还和行“冠礼”时所戴的皮弁一样,保持着原始的式样,同时还保存着原始的风习,有下列三个故事足以证明:

(一)有一次卫献公请孙文子、宁惠子来共进食,二人都穿着朝服侍候在朝,谁知天色很晚,卫献公再不召请,却独自在园囿中射鸿,二人跟从到园囿去见他,他“不释皮冠而与之言,二子怒”(《左传·襄公十四年》)。

(二)有一次楚灵王在州来狩猎,后来赶到乾谿。“王皮冠、秦复陶(杜注:“秦所遗羽衣”)、翠被(杜注:“以翠羽饰被”)、豹舄(杜注:“以豹皮为履”),执鞭以出,仆折父(杜注:楚大夫)从,右尹子革夕(杜注:“子革,郑丹;夕,暮见”),王见之,去冠被,舍鞭(杜注:“敬大臣”),与之语”(《左传·昭公十二年》)。

(三)有一次齐景公在沛泽田猎,用弓来招呼虞人(掌山泽之官),虞人不进,景公派人把他捉来,他说:“皮冠以招虞人,臣不见皮冠,故不敢进”(《左传·昭公二十年》)。

楚灵王见右尹子革,“去冠被”,所以表示敬大臣;孙文子和宁惠子到园囿中去见卫献公,献公“不释皮冠”,二人就发怒。可知皮冠不仅是田猎的帽子,原来该是武装的帽子,所以在礼节上,即使与臣下相见也要脱帽。古时只有戴武装的帽子,见客要脱帽,如“郤至见客免胄”(《左传·成公十六年》)。

这样看来,行“冠礼”时再次戴上皮弁,原来的意义就是把他武装起来,以便从事田猎和战斗,因为“二十冠而成人”,需要“与戎事”了。

行“冠礼”时,第三次所加的爵弁,是一种祭服。《白虎通·绋冕》篇说:“爵弁者,周人宗庙之冠也。”它是一种平顶的帽子,与冕略同,所不同的,冕顶前低后高,爵弁则前后平,冕前有旒,弁没有旒。《礼记·杂记上》说:“大夫冕而祭于公,弁而祭于己;士弁而祭于公,冠而祭于己。”可知弁在礼节中,与冕的用处有相同之处,只是低一等而已。”

爵弁 选自聂崇义《三礼图》

《士冠礼》解释三次加冠弁说:“三加弥尊,谕其志也。”谕些什么志呢?从上面的论述,可知初次加冠,无非表示授予贵族“治人”的特权:再次加皮弁,无非表示从此要参与兵役,有参与保护贵族权利的责任;三次加爵弁,无非表示从此有在宗庙中参与祭祀的权利。因为当时“国之大事,惟祀与戎”(《左传·成公十三年》),“冠礼”的举行,就是表示已具有参与“大事”的大志了。当时贵族的“冠”,既代表着他们身份和特权,又代表着他们参与“大事”的大志,因此十分重视,直到死,还是要戴着,不能“免冠”。《左传·哀公十五年》记载:卫国发生内乱,“下石乞盂黡敌子路,以戈击之,断缨,子路曰:君子死,冠不免。结缨而死”。

在西周金文中,我们常见周天子把服饰车马等赏赐给大臣,其用途不外乎“用事”、“用兽(狩)”、“用政(征)”、“用岁”,例如:

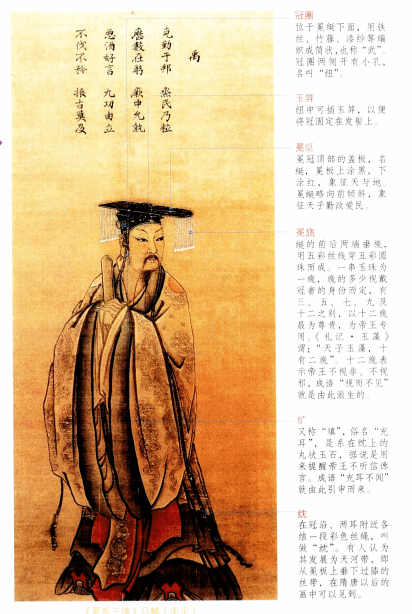

《夏禹王像》马麟(南宋)

选自李薇主编:《中国传统服饰图鉴》,东方出版社,2010年,第4页。

周天子在对臣属下令的时候,赐给许多服饰车马,不仅是表示恩宠,更重要的是表示具体地授予了特权和任务。所谓“用事”是指所担任的职官的任务,所谓“用岁”是指周年祭典,所谓“用政(征)”是指出征,所谓“用兽(狩)”是指狩猎,古人是用狩猎作为军事训练的。所谓“因搜狩以习用武事,礼之大者也”(《榖梁传》昭公八年)。当时周天子赏赐服饰的用途,不外乎“用事”、“用岁”、“用征”、“用狩”,同样因为“国之大事,惟祀与戎”。当“冠礼”举行时,由宾客三次加冠弁,当然不同于周天子赐予服饰,但是,其实际意义,也是代表贵族具体地表示授予特权和任务。

原载:选自杨宽《古史新探》,上海:上海人民出版社,2016年,第251-257页。